カウンセリングの内容や効果・種類を解説!心理相談の流れや・選び方まで網羅

「カウンセリングの内容について知りたい」「カウンセラーの選び方や、料金の相場が分からず不安」「本当に効果があるのか悩んでいる」と感じていませんか?

実は、【心理的な悩みを抱える人のうち約7割が専門家によるカウンセリングの経験を肯定的に評価】しており、専門的なアプローチが「自分らしい解決」への第一歩となるケースが増えています。心療内科・精神科・企業・教育機関など、カウンセリングの現場は多岐にわたりますが、相談内容や料金、カウンセラーの専門性によって、受けられるサービスの内容は大きく異なります。

正しい知識を持てば、余計な不安や無駄な出費を避けることができ、あなたに合った最適なカウンセリングを選択できるようになります。この記事では、守秘義務や種類ごとの違い、料金比較や最新の心理カウンセリングの動向まで徹底解説。内容を把握することで、カウンセリングの効果を最大限得るための具体的なヒントが見つかります。

あなたの悩みに寄り添い、安心して一歩を踏み出せるよう、専門家監修の信頼できる情報だけを厳選してご紹介します。最後まで読むことで、カウンセリング選びの迷いが解消し、あなた自身に合った最良の相談先が見つかるはずです。

心理相談室セラペイアでは、個人が抱える悩みや心の不調に対し、専門のカウンセラーが丁寧に対応する心理カウンセリングを提供しています。安心できる環境で、対話を通じて自己理解を深め、解決へのサポートを行っています。悩みの種類は様々ですが、心の健康を取り戻すためのカウンセリングセッションを重ね、個々の状況に応じたアプローチを提案しています。初めての方にも安心して利用いただけるよう、事前相談も可能です。

| 心理相談室セラペイア | |

|---|---|

| 住所 | 〒143-0024東京都大田区中央4-11-9 |

| 電話 | 03-3775-1225 |

カウンセリングの内容について・基本から最新動向まで

カウンセリングの主な内容は、心理的な悩みやストレスに向き合うための専門的な相談プロセスを指します。現代社会では、仕事や家庭、人間関係など多様な問題を抱える人が増えており、専門家によるカウンセリングの需要が高まっています。カウンセリングには、守秘義務やプライバシー保護が徹底されているため、安心して悩みや気持ちを相談できる環境が整っています。

カウンセリングの基礎知識と守秘義務

カウンセリングとは、クライエント(相談者)が自分の内面や問題を整理し、より良い方向に進むための支援を受けるためのサービスです。主な目的は、「悩みや課題の解決」「心の健康の維持」「自分自身の理解の促進」などです。

守秘義務は、カウンセラーが相談内容や個人情報を厳重に取り扱う法律上の責任です。この義務によって、相談者は安心して自分の悩みや状況を打ち明けることができます。

カウンセリングの守秘義務が利用者にもたらす安心と信頼

-

相談内容や個人情報は第三者に漏らされません。

-

法律や倫理規定により、厳格に守られています。

-

家族や職場にも知られたくない悩みも安心して相談可能です。

-

信頼関係が築かれることで、深い問題にも取り組みやすくなります。

カウンセリングの主な種類と分野別の内容例

カウンセリングにはさまざまな種類があります。個人カウンセリングは一対一で行われ、グループカウンセリングは複数人で体験や悩みを共有します。近年は、オンラインカウンセリングも広がっており、場所や時間を問わず心理的支援が受けられます。

-

個人(心理・精神科・心療内科)

-

グループ(家族や同じ悩みを持つ人々)

-

オンライン(ビデオ通話やチャット)

-

分野別(発達障害、遺伝、結婚相談所など)

分野別カウンセリング(精神科・心理・発達障害・遺伝・結婚相談所等)

|

分野 |

主な内容・特徴 |

|

精神科 |

うつ病や精神疾患の診断・治療サポート、薬物療法の相談 |

|

心理 |

ストレスや不安、家庭問題、対人関係の悩みの解消 |

|

発達障害 |

発達障害の特性理解、日常生活や社会適応への支援 |

|

遺伝 |

遺伝的リスクや出生前診断に関する心理的なサポート |

|

結婚相談所 |

結婚やパートナー選び、夫婦関係の課題解決へのアドバイス |

カウンセリングで扱う主な悩み・相談内容と解決アプローチ

カウンセリングで多く扱われる悩みには、うつ病、ストレス、家庭や職場の人間関係、将来への不安、自己理解などがあります。カウンセラーは問題の本質を一緒に整理し、具体的な解決策や行動計画を考えるサポートを行います。

-

うつ病や精神的な負担

-

職場や家庭でのストレス

-

恋愛や家族関係の悩み

-

学業やキャリアの迷い

-

自分自身の性格や価値観への疑問

カウンセリングで多い相談テーマの詳細(うつ病・ストレス・家庭問題・キャリア・人生相談等)

-

うつ病や不安障害の症状改善、休職や復職支援

-

家族や夫婦間のトラブル、親子関係の悩み

-

進学・就職・転職などキャリア選択に関する不安

-

将来や人生の目的に関する深い相談

カウンセリングの進め方と実際のセッション事例

-

初回面談では、相談内容や目標、現状の確認を行います。

-

継続セッションでは、問題の深掘りや具体的な行動プランの設定に取り組みます。

-

実際の事例では、クライエントの変化や解決までのプロセスを共有し、同じ悩みを抱える方にも参考になる情報を提供します。

強調ポイント

-

守秘義務の徹底により、安心して相談できる環境が整っている

-

自分に合ったカウンセリングを選ぶことで、より効果的なサポートを受けられる

-

幅広い分野や悩みに対応したカウンセリングが存在する

専門領域ごとのカウンセリングと違い

専門領域ごとにカウンセリングの内容や手法は大きく異なります。たとえば、出生前診断カウンセリングでは、遺伝や家族の将来に関する高度な専門知識が必要となり、クライエントが抱える不安や疑問に寄り添った丁寧な説明が求められます。発達障害カウンセリングでは、本人だけでなく家族や周囲との関係性にも焦点を当て、長期的なサポート体制が整えられているのが特徴です。結婚相談所カウンセリングでは、結婚観や人生設計など個人の価値観に深く踏み込み、双方の合意形成を支援します。各分野の違いを理解することが、最適な相談先選びにつながります。

医療・福祉・教育現場でのカウンセリング

医療機関では精神科カウンセリングや心療内科カウンセリングが中心となり、精神疾患やうつ病、ストレス障害などの治療的サポートが主な目的です。

福祉の現場では、障害や生活上の課題を抱える方への個別支援や、家族への心理的サポートが提供されます。

教育分野では、発達障害カウンセリングや学校カウンセリングが発達段階や学習、対人関係の課題解決を目指します。

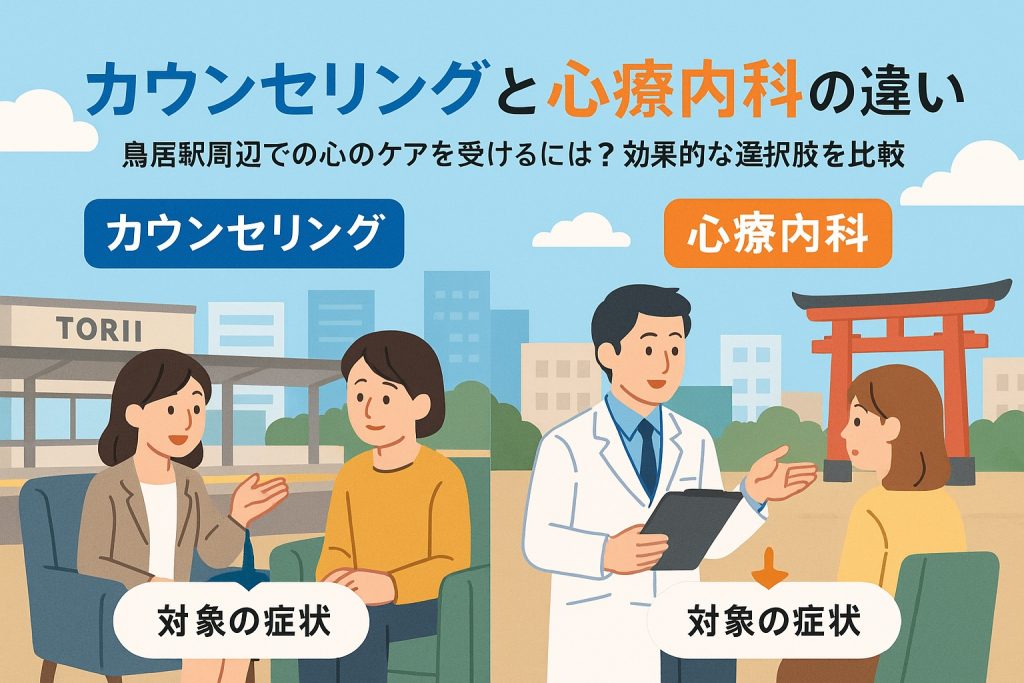

精神科カウンセリングと心理カウンセリングの違い

-

精神科カウンセリングは医師や医療機関が関与し、診断や治療と連動して進められるため、薬物療法と併用されるケースもあります。

-

心理カウンセリングは臨床心理士、公認心理師など心理の専門家が行い、主に傾聴や認知行動療法などの心理的アプローチでクライエントを支えます。

-

治療が必要な場合は精神科、悩みや不安の解消が目的なら心理カウンセラーの利用が適しています。

業界別のカウンセリング(キャリア・DODA・ECC・プログリットなど)

キャリアカウンセリングやDODAのキャリアカウンセリングは、仕事や転職の悩み、将来設計、スキルアップ支援などに特化しています。

ECCカウンセリングやプログリットカウンセリングでは、語学力向上や学習計画の最適化、モチベーション維持が主なテーマとなります。

業界ごとに目的や成果指標が異なるため、利用前に自分の悩みや目標に合ったサービスを選びましょう。

結婚相談所や特定分野のカウンセリングの具体例

-

結婚相談所カウンセリングでは、婚活中の心理的サポートや自己理解促進、マッチング後のコミュニケーション支援が重視されます。

-

遺伝カウンセリングや出生前診断カウンセリングでは、遺伝性疾患のリスクや検査の結果について、専門的な解説と意思決定のサポートが求められます。

-

それぞれの分野で、クライエントの背景に応じた柔軟な対応と、正確な情報提供が不可欠です。

カウンセリングの有効性・エビデンスと注意点

カウンセリングは多くの研究で心理的健康や行動変容に有意な効果が認められており、早期相談によって症状の悪化を防ぎやすくなります。

一方で、目的や状況によっては効果が限定的な場合や、期待値とのギャップが生じることもあります。

副作用や逆効果のリスクは少ないものの、カウンセラーとの相性や相談内容の適切なマッチングが重要です。

カウンセリングが効果的なケース・意味がないケース

-

効果的なケース:ストレスや不安、うつ病、家族関係、キャリアの迷いなど、気持ちや行動の変化を望む場合

-

意味がないケース:明確な意思や目標がない、相談内容が医療的診断や治療を必要とする場合、カウンセリングを受けること自体に抵抗が強い場合

カウンセリングの注意点と失敗しないためのポイント

-

カウンセリングの目的を明確にし、自分に合った専門家やサービスを選ぶことが大切です。

-

初回の相談時には気になる点や不安を率直に伝え、料金体系やサポート内容を事前に確認しましょう。

-

継続的なサポートが必要な場合は、複数のカウンセラーを比較検討するのも良い方法です。

-

カウンセラーと信頼関係を築くことで、より高い効果が期待できます。

カウンセリングの受け方・料金・選び方徹底ガイド

カウンセリングの流れ・予約方法と必要な準備

カウンセリングを受ける際は、まず自分の悩みや相談内容を整理し、どの分野のカウンセラーに依頼するかを考えます。多くのクリニックやカウンセリングルームでは、電話やウェブからの予約が主流です。予約時には希望日時や相談内容の概要を伝えるとスムーズです。事前に準備することで、当日緊張せずに臨めます。

初回カウンセリングの流れと準備事項

初回は受付・問診票の記入から始まり、カウンセラーが悩みや目的を丁寧にヒアリングします。話したいポイントをメモしておく、健康保険証や必要書類を持参する、リラックスできる服装で来院するなどが推奨されます。強調したいのは、初回面談で無理に話そうとせず、安心してカウンセラーに委ねることが大切です。

カウンセリング料金と保険適用の仕組み

カウンセリングの料金設定は施設やカウンセラーの資格によって異なります。一般的に1回あたり5,000円〜10,000円前後が多く、医療機関(心療内科・精神科)でのカウンセリングは保険適用となる場合があります。無料カウンセリングやトライアル枠を設けている施設もあるため、事前に確認しましょう。

料金比較表と費用の目安

|

種類 |

料金目安(1回あたり・税込) |

保険適用 |

特徴 |

|

心理カウンセリング |

5,000円〜10,000円 |

× |

民間・公認カウンセラー対応 |

|

心療内科・精神科 |

3,000円〜5,000円(保険時) |

○ |

医師・臨床心理士が対応 |

|

オンラインカウンセリング |

3,000円〜8,000円 |

× |

全国どこからでも利用可能 |

|

無料カウンセリング |

基本無料 |

× |

初回や自治体サービス等 |

上記は目安であり、詳細は各相談機関にお問い合わせください。

カウンセリングの選び方とカウンセラーの資格・相性

良いカウンセラーを選ぶには、資格(公認心理師、臨床心理士など)、経験年数、得意分野の確認が欠かせません。自分の悩みに合った専門性を持つカウンセラーを選ぶことで、より効果的なサポートが得られます。口コミや実績、初回相談の印象も大事な判断材料です。

信頼できるカウンセラーの見極め方

-

資格(公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士など)の有無

-

過去の相談実績や得意分野

-

説明が丁寧で、話しやすい雰囲気

-

プライバシーや守秘義務への配慮

オンライン・対面・電話など相談方法の違い

-

オンライン:自宅から相談でき、移動の手間なし

-

対面:直接会話でき、安心感が強い

-

電話:顔を合わせず気軽に相談可能

自分の性格や状況に合った方法を選ぶことで、継続して相談しやすくなります。

心理相談室セラペイアでは、個人が抱える悩みや心の不調に対し、専門のカウンセラーが丁寧に対応する心理カウンセリングを提供しています。安心できる環境で、対話を通じて自己理解を深め、解決へのサポートを行っています。悩みの種類は様々ですが、心の健康を取り戻すためのカウンセリングセッションを重ね、個々の状況に応じたアプローチを提案しています。初めての方にも安心して利用いただけるよう、事前相談も可能です。

| 心理相談室セラペイア | |

|---|---|

| 住所 | 〒143-0024東京都大田区中央4-11-9 |

| 電話 | 03-3775-1225 |

カウンセリングを受ける上でよくある質問(FAQ)

-

カウンセリングは何分くらいですか?

-

一般的に1回50分前後です。

-

初回はどんなことを聞かれますか?

-

主に悩みや相談のきっかけ、現在の状況などを質問されます。

-

話す内容がまとまらなくても大丈夫ですか?

-

問題ありません。カウンセラーが自然に話を引き出します。

-

予約の取り方は?

-

ウェブ予約、電話予約が一般的です。空き状況は早めに確認しましょう。

-

料金が不安です。費用の目安は?

-

上記の料金比較表を参考にしてください。

利用者が抱えやすい悩み・不安Q&A

-

「相談内容がうまくまとまらない…」

→カウンセラーは話しやすい雰囲気を作りますので、順不同で自由に話してOKです。

-

「効果があるか不安…」

→相性や継続性も大切。複数回利用しながら判断しましょう。

-

「費用が高いと感じる…」

→無料カウンセリングや自治体サービスも検討できます。

-

「家族や職場に知られたくない…」

→守秘義務が徹底されているため、安心して利用できます。

カウンセリングの受け方や選び方を理解し、自分に合った相談先を見つけてください。

体験談・事例・口コミから学ぶカウンセリングの実際

実際のカウンセリング体験談・口コミの紹介

カウンセリングを受けた人の多くが「自分の気持ちや悩みを整理できた」「心理的なストレスが軽減した」と実感しています。特に、初めてカウンセリングを体験した人からは「思い切って相談できてよかった」「専門家によるアドバイスが納得できた」など、前向きな声が多く見られます。

-

家族関係や仕事の悩みを相談したケースでは、話すことで自分の考え方や行動が変化し、日常生活の不安が軽減したという意見が目立ちます。

-

発達障害やうつ病で長年悩んでいた方が、カウンセリングを通じて症状のコントロールや生活の質の向上を実感する例も多く報告されています。

うつ病・発達障害・キャリア・人生相談などの事例

|

テーマ |

相談内容例 |

カウンセリング後の変化 |

|

うつ病 |

日々の気分の落ち込み、仕事への不安 |

気持ちの整理ができ、治療への意欲が向上 |

|

発達障害 |

コミュニケーションの苦手意識 |

対人関係のストレス軽減、自己理解の促進 |

|

キャリア |

仕事選びや転職、将来への不安 |

目標が明確になり、行動計画が立てられた |

|

人生相談 |

家族関係や生きがいの喪失 |

第三者視点で状況を客観視し、前向きな思考へ |

カウンセリングを受けた人のビフォーアフター

カウンセリング前は「誰にも相談できない」「このまま悩み続けるのか」と不安や孤独を感じていた人が、セッション後には「自分の考えや気持ちを言語化できた」「具体的な解決策が見えてきた」と変化を実感しています。特に、複数回にわたる継続的な相談では、徐々に心理的負担が軽減し、自信を取り戻すケースも多く見られます。

専門家から見たカウンセリングのポイント

-

守秘義務が徹底されているため、安心して個人情報や悩みを話せる環境が整っています。

-

カウンセラーは一人ひとりの状態や目的に合わせたアプローチを心がけています。

-

適切なタイミングで専門医療機関の受診を勧める場合もあり、連携体制がしっかりしています。

最新動向・今後のカウンセリングのトレンド

近年はオンラインカウンセリングやAIを活用した新しい相談方法が増加しています。場所や時間を選ばず相談できるため、より多くの人が気軽にサービスを利用できるようになっています。また、メンタルヘルスの重要性が社会的に認知され、企業や学校でもカウンセリングサービスの導入が進んでいます。

新しいカウンセリング手法やサービスの事例

-

AIによる自動応答型カウンセリングサービスが登場し、24時間いつでも相談が可能になりました。

-

専門資格を持つカウンセラーによるチャット相談や、ビデオ通話を活用した遠隔カウンセリングも普及しています。

-

学校や企業では集団向けのメンタルヘルス研修やセルフケアセミナーが定期的に実施され、多様な悩みに対応する体制が整っています。

これらの変化により、今後も利用者の多様なニーズに応えるカウンセリングサービスが拡大していくと考えられます。

医院概要

医院名・・・心理相談室セラペイア

所在地・・・〒143-0024 東京都大田区中央4-11-9

電話番号・・・03-3775-1225